بينَ.. قَنَّاصَين .. نجم الدين سمان

فتحتُ ديوانَهُ الشعريّ بلا تعيين؛ ربّما مِن مُنتصَفِه؛ وبدأتُ أقرأ بينما سيّارة الأجرة الصفراء تعودُ بي من بيروت إلى دمشق.

حين وصلنا نقطةَ الحدود؛ كنتُ قد أنهيتُ قراءةَ النصفِ الأخير من قصائدِه؛

قال لي أنطون:

– هذه ليست قصائد؛ وأنا لستُ شاعرًا؛ هذه اعترافاتُ رجلٍ كئيب.

عَبَرتُ نقطةَ الحدود اللبنانيّة؛ نزلتُ عند السوريّة لأختِمَ أوراقي؛ ونسيتُ الديوانَ في يدي اليُسرى؛ فلمَحَهُ ضابطٌ أسديّ:

– شو هَالكتاب؟!

– شِعر.. ديوان شِعر.

ناولتُهُ إيَّاه قبلَ أن يطلبَه؛ قَلَّبَ أوراقَهُ على عَجَلٍ ذهابًا إلى آخرِهِ وإيابًا؛ ثمّ توقَّف عند صفحةٍ في النِصفِ الأولِ الذي لم أقرأهُ بعدُ:

– شو يعني؟!..

وأخذ يقرأ بِرَكَاكةٍ مُنقطِعَةِ النظير:

” لو أنِّي وضعتُ فُوُّهَةَ القنَّاصَة

ما بينَ عينيّ

لصارَ لي قَبرٌ الآن

لا يزورُهُ أحد”.

قلتُ على طريقتنا السورية في مُخَاتَلَةِ ضُبّاطِ الجيشِ والأمن:

– واحد عشقان؛ لا يعرف كيفَ ينتحر؛ لأنَّ حبيبتَهُ خانَته.

– ينتحر؟!.. زَلَمِي والله!؛ يروح يقوِّصهَا من بين عينيها.

أعادَ لي الديوان وهو يضحك؛ فلمَّا عُدتُ إلى مكاني في السيَّارة؛ رأيتُ الديوان مثقوبًا من مُنتصَفِه بطلقةِ رصاصٍ واحدة؛ وتنزُّ منه دماءُ امرأةٍ قُتِلَت للتوّ؛ غطّى الدمُ كَفِّي وثيابي حتى قدميّ؛ سَالَ من باب السيّارة طوالَ طريقِنَا؛ من مَعبَر المَصنع الحدوديّ وحتى خَانِقِ الرَبوَة.

حين عُدتُ ثانيةً إلى بيروت لأقبضَ مُستحِقات مقالاتي في أحدِ جرائدها؛ التقيتُ أنطون؛ كنتُ سأروي له الحادثة؛ لكنِّي قُلت:

– تعرف يا أنطون؛ كثيرٌ من اللبنانيين يُعَامِلونني؛ كما لو أنِّي ضابطٌ في جيش الرَدع الأسديّ أو في أجهزةِ أمنِه؛ وليسَ ككاتبٍ أو صحفيّ؛ حتى بينَ الكُتّاب والصحفيين؛ إلا أنتَ.. وقلائلُ مِثلُك.

هزَّ أنطون رأسَه؛ بينما نحنُ في مقهى شعبي بمنطقة رأسِ بيروت:

– أنت مُجرّد مُوَاطِنٍ سوريّ سَلَبَ الأسدُ منكَ مًوَاطَنَتَك بتفويضٍ غَربِيٍّ إسرائيليّ؛ وأنا مُجرَّدُ مُوَاطِنٍ لبنانيّ احتلَّ الأسدُ مَوطِنِي ومُوَاطَنَتِي بتفويضٍ عربيٍّ إسرائيليٍّ غَربِيّ.

ثمّ أردَفَ:

– لا تكتب عن ديواني أيَّ مَقالٍ.. أرجوك؛ لم أُوَزعهُ على المكتبات؛ أُهديتُهُ فقط.. لأصدقائي القلائل؛ لستُ شاعرًا؛ وهذه مُجرَّد.. تراتيل شخصية.

كنتُ في دمشق.. قد أكملتُ النِصفَ الذي لم أقرأهُ من ديوانه؛ ثمّ تابعتُ حتى نهايته؛ فأحسستُ منذ أولِ قصيدة؛ بأنّه يكتبُ.. كما لو أنّ يوحنَّا المَعمَدَان؛ قد وضع يدًا على جبينه؛ و يدًا وراءَ عُنُقِه؛ عند مُلتقى كتفيه تمامًا؛ ثمَّ غَطَّسَهُ في نهر الأردن.. يُعَمِّدُه؛ ليَغسِلَ عنهُ.. خطاياه.

تذكَّرتُ هذا المقطع.. لهُ:

“أنظرُ إلى وجهي في المِرآة

كلَّ صباحٍ.

فأرى طلقةً ما بينَ عَينيّ.”

سألتُه:

– ما قِصَّةُ الطلقات معك؛ تتكرَّرُ كثيرًا في ديوانِك؟!.

ثمّ رويتُ له.. ما حدَثَ لديوانِهِ مع ضابط الأمن الأسديّ؛ لم يضحَك؛ لم يُعلِّق؛ انداحت عيناهُ بعيدًا؛ ثمّ.. اعترفَ لي:

– كنت خلال الحرب الأهليّة اللبنانية.. قنَّاصًا.

بعد صمتٍ ثقيل.. سألتُه :

– مَن كُنتَ.. تَقنِص؟!.

قال أنطون:

– لم أكُن أُمَيِّزُ أحدًا.. مِن أيِّ أحد؛ كنتُ شابًا.. و شِبهَ مُراهِق؛ قالوا لي: “طائِفَتُنا.. في خطر؛ و أنتَ صَيَّادُ حَجَلٍ وأرانبَ وخنازيرَ بريّة؛ هذه أحسنُ بندقيةِ قَنصٍ في العالم؛ هِيَ لكَ.. فاقتلهُم؛ لتَحمِي طائفتكَ مِن أعدائِهَا”.

ثمّ قال:

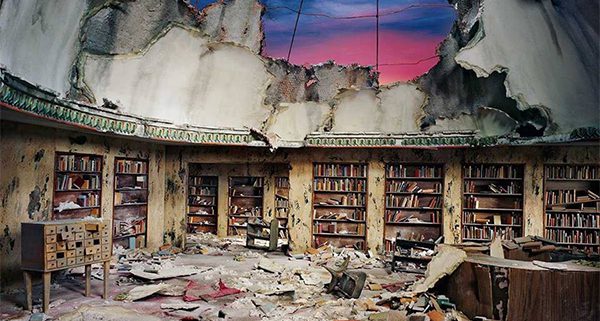

– أخذوني إلى بيتٍ على خَطِّ المُواجهة بينَ شَرقِ بيروتَ وغَربِهَا؛ لهُ شُرفةٌ تُطِلُّ على أعدائنا؛ فأخذتُ أقنصهم منها؛ كان البيتُ مهجورًا وخاليًا من سُكَّانِه؛ وفيه مَكتبةٌ مليئةُ بالكتب.

رشَفَ أنطون من كأس الشاي.. ثمّ تابع:

– خلالَ استراحة المُحَارِب كما ُيقال؛ خطفتُ كتابًا؛ أخذتُ أُقلِّبُ صفحاتِ ديوانِ شعرٍ مُترجَم؛ كان اسمُهُ: أزهار الشرّ.. لبودلير؛ هكذا.. كتابًا بعد كتاب؛ بدأتُ أُشفَى من غسيلِ الدماغ الطائفيّ؛ جعلني الشِعُر.. قصيدةً تِلوَ قصيدة؛ أتوقَفُ عن القَنص.

أخذَ أنطون يرشُفُ من كأسِ شَايِه؛ فتذكرتُ مَقطَعًا من أزهارِ الشرّ:

“بينَ كُلِّ الفهودِ والعقاربِ والسَعَادينِ وبناتِ آوى

والعُقبَانِ والأفاعي والكلاب؛

وكُلِّ الوحوشِ التي تُزَمجِرُ وتُدَمدِمُ وتزحَف

داخلَ أنفُسِنَا الأسِنَةِ الوَضِيعَة؛

هناكَ واحدٌ.. أشَدُّهَا دَمَامةً وخُبثًا ونَجَاسَة

مُستَعِدٌ بجولةٍ واحدةٍ

أن يجعلَ الأرضَ.. أنقاضًا”.

تابع أنطون:

– هربتُ من الميليشيا الطائفية.. تاركًا قنّاصَتي مَركونةً على المكتبة ذاتها؛ هربتُ إلى آخِرِ الأرض؛ إلى آخِرِ المُحيطات؛ إلى أستراليا؛ لأنسى.

هَزَزتُ رأسي.. مُتضامِنًا معه؛ فتابع:

– في أوستراليا.. صارت الضحايا تزورني في مناماتي؛ صارَ لها ملامحُ لم تكن موجودةً لها.. في بيروت؛ حتى صرتُ.. أعرِفُها؛ رجلاَ.. أو امرأةً؛ صرتُ أُحِسُّ بطلقاتي التي أودَت بهم.. تُصِيبُني في رأسي تمامًا؛ لم يستطِع أحدٌ شِفائِي.. سِوَى الشِعرِ الذي كتبتُهُ كصلاةٍ صامتةٍ مِن أجلِ خلاصِ أرواحهم.. ومِن أجلِ خلاصِ روحي.

ثمَّ جَالَ بعينيه فيما حَولَهُ من بيوتِ رأس بيروت؛ يطِلُّ من بينها البحرُ:

– لم أعُد إلى ضَيعتي؛ لم أعُد إلى بيروت الشرقية؛ أسكُنُ في غَربِهَا حيثً ضحايا قنّاصَتِي السابقون؛ حتى لا أغفرَ لنفسي ما فَعَلَته.

مَرَّ طفلٌ صغيرٌ أمامنا.. يحمِلُ بالونًا أبيض؛ خِلتُهُ أحدَ أحفادِ مَن قنَصَهُ ذاتَ يوم؛ ابتسمَ الطِفلُ لأنطون؛ غابَ خلفَ ثيابِ أمِّهِ؛ وهي تركضُ وراءَهُ لتُمسكَ به؛ خوفًا عليه من سيّاَرةٍ طائشة.

رَشَفَ أنطون.. آخِرَ ما تبقّى من كأسِه؛ ثمَّ أطلقَ تنهيدةً.. كما لو أنّها النارُ تخرجُ من رئتيه:

– آآآآخ.. كَم كانَ زعيمُ طائِفَتِنا يستحقُّ كلَّ طلقاتي؛ وفي منتصفِ جبينِهِ.. تمامًا.

*- دمشق / بيروت.. ما بين 1996 و 2016 ق.م الحريّة.

عن جيرون